1日2時間以上スマホを見ている子どもの脳に障害の恐れ

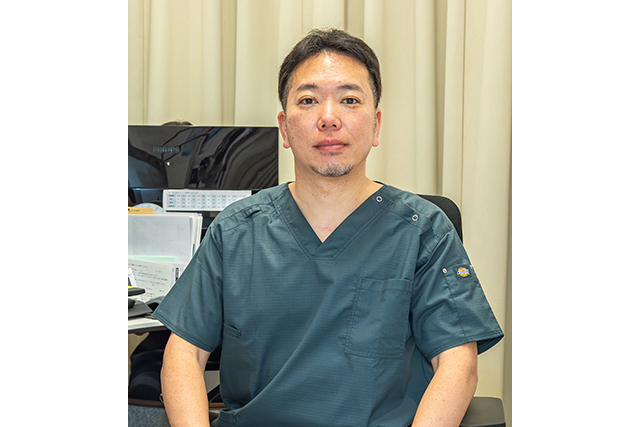

『スマホアイ 眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)を出版した江坂まつおか眼科の松岡俊行院長は、「スマホの見過ぎによって『スマホアイ』といった状態になってしまうとさまざまな危険性がある」と警鐘をならしています。そこで、今回、松岡院長に「スマホアイ」について詳しくお話を聞いてみました。

スマホの見過ぎで陥る「スマホアイ」が子どもたちの目と脳に障害をきたす

今やスマホがなければ、社会生活が送れない時代。スマホひとつで電話、メール、チャット、写真撮影はもちろん、動画や音楽、読書が楽しめ、SNS で情報世界が広がり、買い物、電車や飛行機、レストランの予約もと、まさに持ち歩くホストコンピュータ。命の次に大切という大袈裟な表現にもうなづけるほどに大切なものとなっています。それだけの存在感を話す道具ですから、中学生や高校生といった大人予備軍は言うまでもなく、小学生にとっても魅力的なツールで、長時間使用してしまうのも納得できる局面も確かにあります。中毒が心配される子供が増えているという報告もあります。

いうまでもなく、スマホの過度使用は近視を招きます。近視はメガネをかければ日常生活に支障をきたさないと軽く考えている親御さんも少ないので、とても厄介なのですが、スマホは、近視だけでなく脳にも大きな悪影響を与えるということがわかってきているのです。やはり、早い段階で処置することが周囲の大人の役目といえるでしょう。

私たちがスマホを利用している時、目とスマホの距離はおよそ20センチ程度しか離れていません。実は、私たちの目は長い時間をかけて生活環境に適応し、進化してきています。それは何千年、何万年という単位の時間を経てきたものです。しかし、そうしたとんでもない長い時間に比べ、スマホが世の中に登場して20年弱の今、私たちの目がスマホを見る環境に適した機能になっていないことは言うまでもありません。

わずか20センチ離れたところに焦点を合わせて文字や画像を見続けるのは、目に大きなダメージを与えます。スマホからの情報に酷使されるというストレスフルな状況に何とか適応しようともがいた結果、誕生するのが「スマホアイ」です。スマホアイになると近視の進行、急性内斜視、眼精疲労ドライアイ、そして調節緊張や調節麻痺のスマホ老眼といった症状、さらに睡眠不足や自律神経失調、スマホ依存に陥ってしまう危険があるのです。

スマホアイから子どもたちの目と脳を守るために出版した「スマホアイ」

最近、駅や街中で歩きながらスマホを見る、「歩きスマホ」をしている人をよく見かけます。きっと、良くないことだとわかっていても気になる相手からのメールを歩きながら読んでしまったり、お店などを地図で探しながら歩くこともあるのではないでしょうか。このような時、あなたの目のピントはスマホの画面に合っています。すると周囲が視界に入っていても、認識するまでに至っていなかったりするのです。これは単に注意が散漫になっているだけではなく、視野に入っていても認識していない、つまり、周囲が見えていない状態になっているのです。このように視界の中心にある対象物だけを凝視する習慣をつけてしまうと、脳は「周りは見なくていい」と判断します。つまり、ずっとスマホを見ていると中心に注意が向けられ、周辺視野の刺激を感じないように脳が調教されてしまうのです。

幼いころからスマホの画面を凝視することに慣れてしまうと、周辺視野に注意を向けるための経験が不足したまま成長してしまうことが懸念されます。

一流のサッカー選手になると周りの選手の動きがよく見えていて、意表を突くようなパスを味方に出したりします。解説者は「視野が広い」とほめたたえたりしますしかし、スマホアイになってしまうとそんな芸当はとてもできない。つまり、一流のサッカー選手にはなれないと覚悟するしかありません。サッカーだけじゃありません。野球、バスケット、バドミントンといったアスリートの道は諦めざるを得ないのです。

事実、スマホばかりやっていると視野が狭くなり、人とぶつかりやすくなる、飛んできたボールを取ったり、避けたりできなくなるといったことがあります。そんな経験が積み重なるとスポーツ自体が嫌いになってしまうかもしれないのです。

スマホアイで立体感、遠近感がつかめない両眼視機能が衰える

両眼視機能とは、両眼で同時にものを見る能力のことで同時視、融像、立体視に分類されています。私たちは左右の目でとらえた情報を脳内で合わせることで立体感のある映像と認識することができ、遠近感もつかめます。例えば、どちらか一方の目を瞑ってテーブルの上にあるコップやペットボトルをつかもうとすると、なかなか距離感が掴めませんよね。それは両眼視機能が働いていないからなのです。この両眼視機能がスマホの使い過ぎでうまく働かなくなる危険性もあります。両目で近くを凝視すると黒目が中央に寄った「寄り目」の状態に固定されます。それが長時間続くと黒目が内側によって戻らない急性内斜視になることがあります。急性内斜視は一時的なものですがスマホの使い過ぎで内斜視が続くとどちらか一方の目で見る癖がついたり、寝転がってスマホを使うと左右の視力に差ができたりします。

両眼視機能が弱くなると遠近感がつかめずに階段を踏み外したり、つまずいたり、何かにぶつかったりしやすくなるなど運動能力に大きく影響を与えます。例えば、飛んできたボールをキャッチできなかったり、バットで打ったり、バスケットでシュートがうまくできなくなってしまうなどの症状が表れます。

また、自転車の運転でも歩行者や障害物との距離感や立体感が把握できずに事故を起こしやすくなったりします。

さらに、スマホアイが学力向上にも悪影響を与えるという研究も報告されています。

次回はスマホアイが引き起こす脳の障害について紹介します。

- 注目記事 →↓

- 子どもの眼を守るために知っておきたい

話題のレッドライトについて

人気記事

レッドライト療法の現場から①

眼科医に聞いてみた! レッドライト療法ってホントのところどう?

- 眼軸長が短くなるという研究結果も 2014年に中国で発見され、その近視抑制効果の高さから注目を集めてきた最新の治療法が「レッドライト療法」です。 子どもの近視ナビでも日本での研究の第一人者である大野京子先生にお話しを聞くなど、紹介してきました 関連記事はこちら→↓ 大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大

近視医療の女王・大野京子医師 特別インタビューその①

大野京子医師「近視の進行抑制治療は、大事な子どもの視力を守る先行投資」

- 最新の治療に目を向けていただきたい 今年7月に放映された人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS/TBS系)で取り上げられた眼科医の大野京子先生(東京医科歯科大学眼科学教室教授、日本近視学会理事長)は、アジア太平洋眼科学会で“Queen of Myopia(近視医療の女王)”として表彰された、小児の近視治療のリーダーのひとりです。大野先生は「子どもたちの大事な視力を守るために

関連記事

近視医療の女王・大野京子医師 特別インタビューその③

大野京子先生、子どもの近視治療について教えてください!

- 「レッドライト治療」について、お答えいただきました。第3回目の今回は(第1回、2回の記事はこちらをクリック)子どもの近視治療を担うリーダーのひとりである東京医科歯科大学眼科学教室教授・大野京子先生に、近視の治療と予防、そして今、眼科医も注目する「レッドライト治療」について、お答えいただきました。関連記事はこちら→↓

子どもの将来をスマホアイから守るためのチェックポイント

「スマホアイ」を見逃さないための4つのポイント

- 子どもたちの目と脳に障害をきたす「スマホアイ」。今回は、そうならないためのチェック方法を『スマホアイ眼科専門医が教える目と脳と体を守る方法』(アスコム)の著者である江坂まつおか眼科の松岡俊行院長にお聞きします。スマホアイの兆候を見逃さないスマホアイになった子どもの行動や症状には次のよ